h.まとめ new!

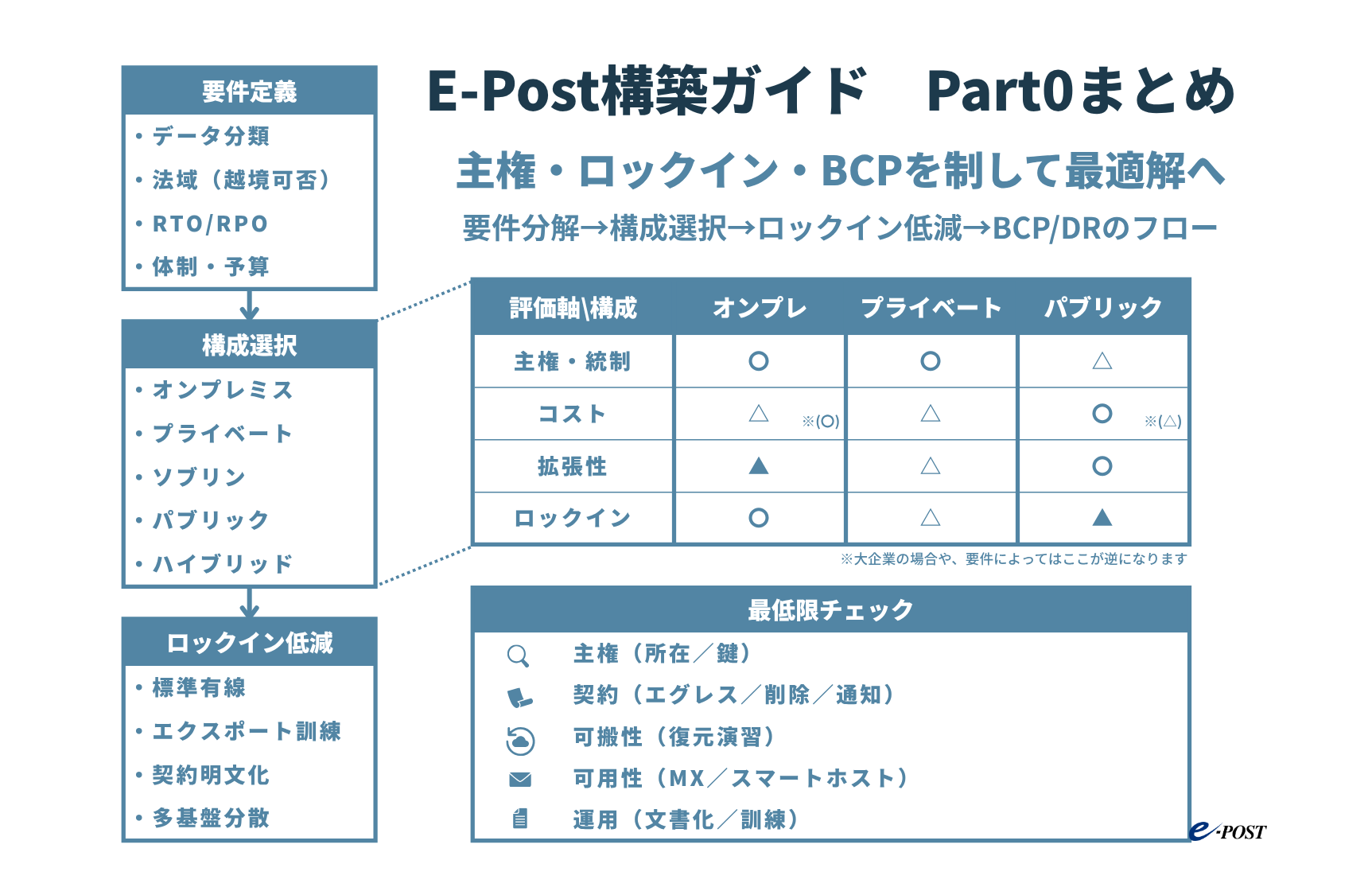

「Part0 最近のトレンドをよむ」の a~g まで全7本の要点だけを抽出し、導入判断に直結する形で再整理しました。これを読めば「いま何が主流で、何を選び、何を準備すべきか」が一望できます。

① トレンドの現在地(a・b)

- 潮流:

「パブリック一辺倒」から、適材適所のハイブリッドへ。AI/IoT/エッジ普及で基盤の使い分けが前提に。 - 示唆:

メールは依然としてオンプレの選択肢が有効。要件に応じて、パブリック/プライベート(ソブリン)/オンプレを組み合わせる時代。

② 3つの導入形態の要点(c)

- パブリック:

導入迅速・機能豊富・伸縮自在。責任共有モデルゆえ設定とデータ保護は利用者責務。データ所在・ベンダー依存が論点。 - オンプレ:

カスタマイズ性・統制・データ主権に強い。初期投資と自社運用体制が鍵。拡張のリードタイムに注意。 - プライベート/ソブリン:

専有で主権・統制を確保しつつクラウドの柔軟性も活かせる中間解。コスト・設計難度は高め。

③ ロックイン対策(d)

- リスクの源:

独自API/形式依存、課金・規約変更、運用属人化。 - 効く処方箋:

標準技術優先(IMAP/SMTP、DKIM/DMARC 等)/定期エクスポート&復元演習/マルチ基盤分散/契約でエグレス費・保持期間を明文化。

④ データ主権と法域(e)

- 本質:

保存場所だけでなく、提供者の法域・バックアップ/ログ/鍵の所在も影響。 - パブリック:

レジデンシー固定、暗号鍵の運用形態でセキュリティ戦略。機微は越境最小化。 - オンプレ:

保存場所・鍵・アクセスを自社主権管理しやすいが、自社責任は重い。 - プライベート/ソブリン:

主権要件(データ/メタデータ/運用)を満たしやすい中間解。

⑤ 個人情報の扱い × 企業姿勢(f)

- 厳格型:

オンプレ/プライベート/ソブリン軸。鍵の自社管理と越境最小化。コストと体制は重め。 - バランス型:

パブリック(レジデンシー+暗号化)+機微はオンプレ/プライベートのハイブリッド。 - 効率優先型:

パブリックでスピード重視。将来の規制強化や移行コストを織り込む。

⑥ 「災害に強いオンプレ」の勘所(g)

- 指標合意:

RTO/RPOと復旧優先度(メール/DNS/認証…)。 - 設計の柱:

コロケ DC(N+1電源・回線冗長)/3-2-1-1-0バックアップ/遠隔DRサイト(コールド/ウォーム/ホット)。 - メール特有:

権威 DNS 冗長、複数MX+TTL設計、スマートホスト二重化、スプール/アーカイブ分離。 - サイバーBCP:

ゼロトラスト(MFA・最小権限・分割)/ログの改ざん耐性/隔離&クリーン復旧手順。

⑦ これで決める ― 判断フロー(実務版)

- 要件定義:

データ分類(機微/一般)→ 主権・法域(越境可否)→ RTO/RPO → 予算と運用体制。 - 構成選択:

- 高機密・厳格法令:

オンプレ or プライベート/ソブリン + 最小限の外部連携。 - 混在要件:

ハイブリッド(機微は統制基盤、汎用はパブリック)。 - 迅速立上げ:

パブリック(レジデンシー固定+暗号鍵の運用形態選定)で開始、将来の移行計画を同時策定。

- 高機密・厳格法令:

- ロックイン低減:

標準優先・定期エクスポート・多基盤分散・契約明文化。 - BCP/DR:

DC選定→バックアップ方針→DR方式(距離/同期)→切替手順の演習。

⑧ 最低限のチェックリスト(抜粋)

- 主権:

本番/バックアップ/ログ/監視データの所在と越境有無を把握。鍵の保有主体は誰か。 - 契約:

エグレス費・保持/削除・開示要請通知/異議・再委託・退去時完全抹消を条項化。 - 可搬性:

MBOX 等のエクスポート→復元を年次で実機検証。 - 可用性:

MX 冗長、スマートホスト二重化、名前解決・認証の DR 準備。 - 運用:

設定/運用/障害手順の文書化と引継ぎ。RTO/RPO と訓練を年次更新。

⑨ 推奨アーキタイプ(代表3パターン)

- A. 公共・金融クラス:

オンプレ(本番)+遠隔DCホットDR+外部中継は最小限。鍵はHYOK(Hold Your Own Key)、越境禁止。 - B. 企業一般(混在要件):

オンプレ/プライベートに受信・アーカイブ、パブリックに協働系。送信はスマートホスト二重化。 - C. 迅速立上げ:

パブリックで開始[レジデンシー固定+CSE(Client Side Encryption: CSE) /BYOK(Bring Your Own Key)]→機微のみ段階的に自社側へ回収。

結論:

「ハイブリッド前提」で要件を分解し、主権・ロックイン・BCPの3点を最初に固める。あとは標準技術・可搬性・訓練で“いつでも動ける”状態を保つ――これが2025年の最適解です。