c.メールシステムはパブリック? プライベート(ソブリン)? それともオンプレミス? new!

メールシステムの導入形態は、企業・団体の規模、セキュリティ要件、コスト、運用体制によって最適解が異なります。それぞれの特徴を簡潔に整理します。

パブリッククラウド

Google Workspace(Gmail)、Microsoft 365(Exchange Online)など、クラウド事業者が提供するメールサービスを利用する形態です。

※セキュリティは責任共有モデル(クラウド基盤はベンダー、設定・運用は利用者)である点に留意します。

メリット

- 導入・運用の手軽さ:

サーバー構築や保守はベンダー側。専門知識が少なくても短期間で開始可能。 - コスト効率:

初期費用を抑えやすく、ユーザー課金の月額制が一般的。ハード/保守費の固定負担が小さい。 - 高い拡張性:

ユーザー数や容量を需要に応じて即時に増減可能。 - 豊富な機能:

メール以外にカレンダー、チャット、ストレージ等のコラボ機能を統合利用できる。 - 可用性:

冗長化やSLA(サービスレベル契約)が用意され、広域障害時の復旧体制が整備されている。

デメリット

- 経常費用が積み上がりやすい:

サブスクのため運用費は継続発生。特にユーザー数に応じたSaaSでは、人数や機能追加に比例して費用が増加。 - カスタマイズ制約:

細かな機能拡張・個別要件対応に限界がある。 - ベンダー依存:

仕様変更・利用規約・サービス終了等の影響を受けやすい(ベンダーロックイン)。 - データ所在・主権:

データが外部事業者のセンターに保存され、法域やコンプライアンス要件との整合が課題となる場合がある。

オンプレミス

自社でサーバーやネットワーク機器を調達・構築し、社内で運用・管理する形態です。

メリット

- 高いカスタマイズ性により長期TCOを自社設計で最適化:

初期投資中心なので更改・保守は発生するが、高稼働・固定負荷の業務に強いコスト設計と要件特化のチューニングが可能。構成・機能・運用フローを自社要件に最適化し、クラウドより安くなるケースがある。 - 統制と監査適合:

パッチ適用・ログ保全・認証方式などを自社ポリシーで完全管理。 - データ主権:

機微情報を社内に保持でき、外部委託リスクを抑制。 - レガシー連携:

既存アプリケーションや独自ワークフローとの親和性が高い。

デメリット

- 初期・固定費が高い:

サーバー/ライセンス調達や冗長化の投資が必要。 - 運用負荷:

保守・監視・脆弱性対策を自社で継続実施。専門人材・体制が不可欠。 - 拡張のリードタイム:

容量・性能拡張に物理調達や設計変更が伴い、迅速性に欠ける場合がある。

プライベートクラウド(ホスティング含む)/ソブリンクラウド

単一テナント前提の専用クラウドで運用する形態。自社データセンター上の仮想基盤によるオンプレ型プライベートと、データセンター事業者の専用基盤を借用するホスティング型プライベートがあります。

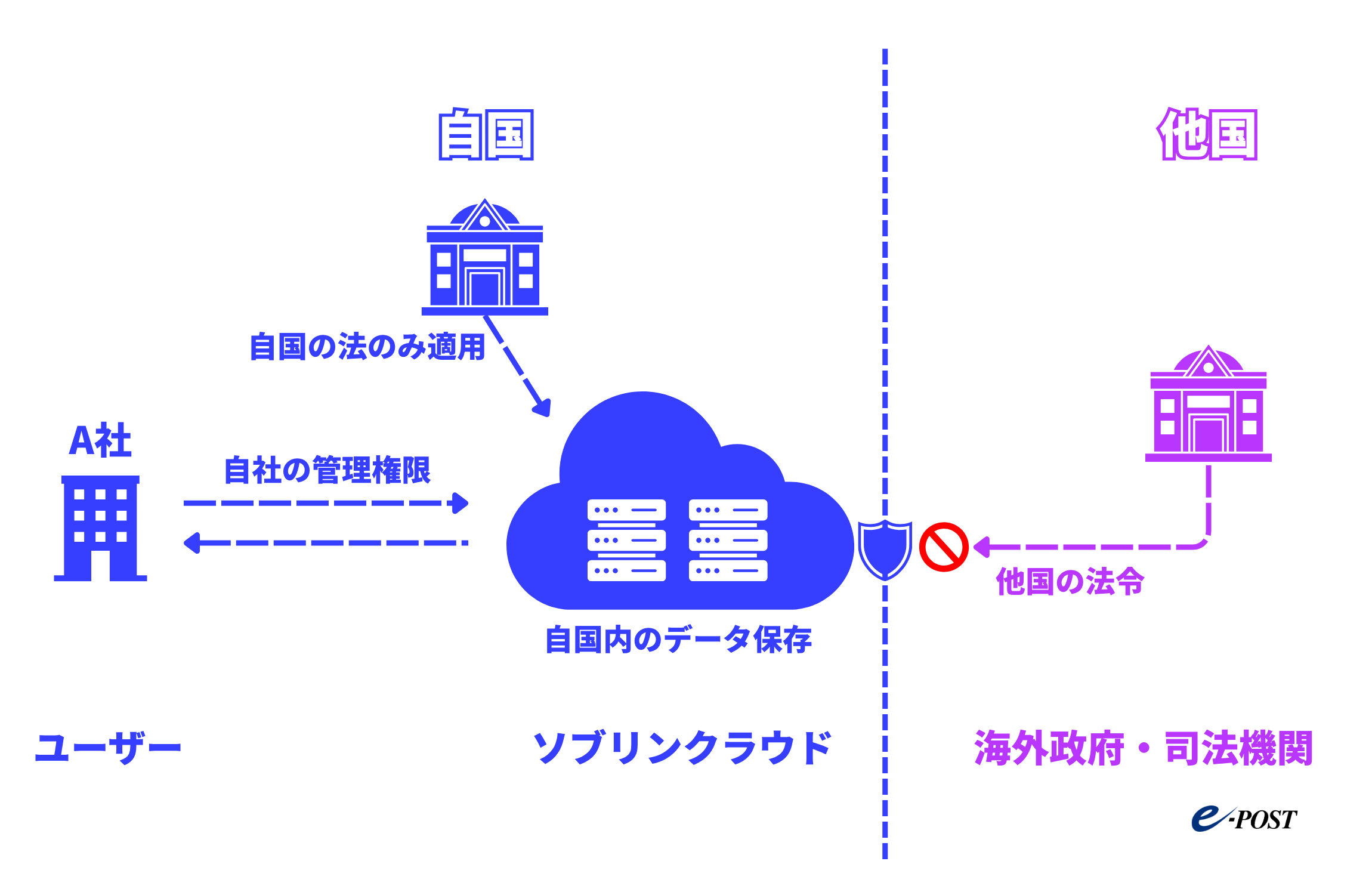

「ソブリンクラウド」の「ソブリン(Sovereign)」とは、「主権」「独立性」といった意味の言葉です。ソブリンクラウドは特定法域でのデータ主権・運用主権を満たすよう設計・監査されたクラウドを指し、プライベートまたは事業者提供の専用(もしくはソブリン対応のパブリック派生)クラウドとして提供されます。日本では「経済安全保障の観点から主権をコントロールできるクラウド環境」という意味で使われます。

メリット

- オンプレの利点を継承:

高いカスタマイズ性と厳格なセキュリティ統制を確保。 - クラウドの利点:

仮想化によりリソース効率・弾力性が高く、拡張・更新が相対的に容易。 - 主権・法令順守:

データ所在地・運用権限の要件を満たしやすい(ソブリン要件)。

デメリット

- コスト:

パブリッククラウドより高くなりがち(専有基盤・監査対応のコスト)。 - 運用難度:設計・運用に専門知識が必要。ベンダーと自社の役割分担を明確化する必要がある。

まとめ(選択の目安)

- 大企業・金融機関・官公庁:

厳格なコンプライアンスやデータ主権要件がある場合、オンプレミス/プライベート(ソブリン対応を含む)を中核に、外部向け・汎用業務はパブリックを併用するハイブリッドが有力。 - 中小企業:

運用負担とコストを抑えやすいパブリッククラウドが主流。必要に応じて一部ワークロードのみオンプレ/プライベートで補完。 - 共通トレンド:

利便性とコスト効率を活かしつつ、機密・規制データはより統制の効く基盤へ配置するハイブリッドクラウドが広く認知された選択肢。

補足(よくある検討ポイント)

- データ分類:

機密度・保存場所・保持期間・暗号化方針を定義し、基盤を割り当て。 - アイデンティティ統合:

認証・認可・多要素認証(MFA)・監査ログを横断で統合。 - 可用性・BCP:

DRサイト/マルチリージョン/バックアップのRPO・RTOを基盤横断で設計。 - コスト管理:

タグ付け・部門別配賦(チャージバック/ショーバック)で見える化。 - 移行方針:

段階的移行(メール→周辺機能→アーカイブ等)でリスクとダウンタイムを最小化。