d.ベンダーロックイン・クラウドロックイン問題 new!

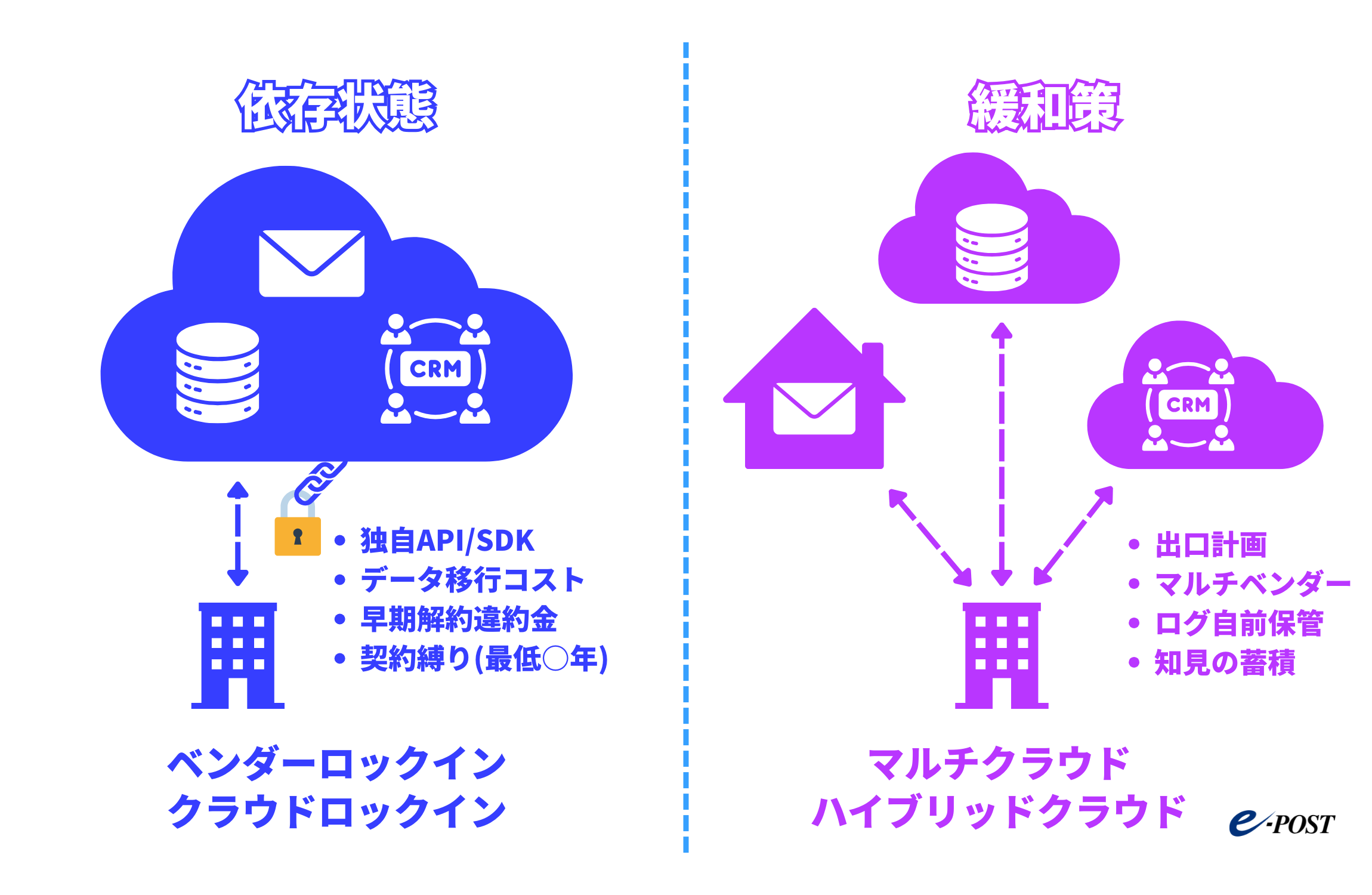

導入形態の選定だけでなく、運用開始後に直面しうるロックイン(乗り換え困難)のリスクを事前に把握しておくことは、メールシステムの重要な検討事項です。特にクラウド活用が一般化した現在、クラウドロックインは将来のIT戦略に大きく影響します。

ベンダーロックインとは

特定ベンダーの製品・サービスへの依存が高まり、他社や他方式へ移行しづらくなる状態を指します。メールシステムでは次の要因で発生しがちです。

- 独自仕様への依存:

独自API/拡張機能/専用フォーマットに依存すると、代替サービスで互換が取れず移行が困難。 - 移行コスト膨張:

データ移送、利用者教育、アプリ連携の再構築などで時間・費用が大きくなる。 - ノウハウのブラックボックス化:

外部事業者任せの構築・運用で、自社に設計・運用知見が蓄積されず自走できない。

クラウドロックインとは

クラウド特有の技術・課金・運用慣行により、他クラウドやオンプレへ転換しづらくなる状態です(責任共有モデルのもと、基盤は事業者・設定運用は利用者の責務)。

- 技術的依存:

特定クラウドのデータベース/ID基盤/ストレージ機能やSaaS拡張へ強く依存すると、移行で変換・再実装が必要。 - コストリスク:

料金改定・下り(エグレス)転送料金・保管費用等により、データ退避時に想定外の費用が発生。 - 可搬性の制約:

エクスポート形式やAPIの差異で完全移行が難しく、データ欠損・メタデータ喪失のリスクが高まる。 - 柔軟性の低下:

特定ベンダー機能に最適化し過ぎると、新技術・新サービス採用の自由度が下がる。

各導入形態とロックインの特徴

●パブリッククラウド

Google Workspace、Microsoft 365 等は利便性・コスト効率が高い一方、相対的にロックインのリスクが高まりやすい側面があります。

主なリスク

- 独自サービス依存:

カレンダー/ドライブ/チャット等の独自機能連携に依存するほど他社移行が難化。 - データ移行の難易度:

メール・カレンダー・ストレージの移行で専用ツールや中間形式(例:MBOX 等)が必要になり、手間と費用が増大。 - 料金・規約変更:

価格改定や機能整理、利用規約変更の影響を直接受ける。

実務的な対策

- 標準技術優先:

SMTP/POP3/IMAP4、SMTP over SSL/TLS、POP3 over SSL/TLS、IMAP4 over SSL/TLS、STARTTLS (SMTP)、STARTTLS (POP3)、STARTTLS (IMAP4)、SPF/DKIM/DMARC/ARC 等の標準に沿う運用を基本とし、専用拡張への過度な依存を避ける。 - データ可搬性の担保:

定期的なエクスポート手順の検証(MBOX、添付データ、共有設定の扱い)と復元リハーサルを実施。 - マルチクラウド/併用:

監査ログ保全やアーカイブ、送信中継などを別基盤に分散し、完全依存を回避。 - 契約・費用の監視:

エグレス料金、解約時データ保持期間、通知期間を契約で確認。タグ付け等で利用状況を常時可視化。

●オンプレミス

クラウドに比べロックインを自社統制しやすいものの、設計・運用の進め方次第で依存が生じます。

主なリスク

- 独自カスタムの固定化:

設定パラメータ表未作成の場合等、特定ベンダーに依存した実装で他者が保守困難。 - 属人化:

設計・運用手順が文書化されず、担当交代でサービス品質が低下。

実務的な対策

- 実装技術の活用:

SMTP/POP3/IMAP4、SMTP over SSL/TLS、POP3 over SSL/TLS、IMAP4 over SSL/TLS、STARTTLS (SMTP)、STARTTLS (POP3)、STARTTLS (IMAP4)、SPF/DKIM/DMARC/ARC、ActiveDirectory(LDAP) 等の標準連携を採用。 - ドキュメント整備:

構成図・パラメータ表・運用手順・障害対応記録を継続更新し、第三者検証を可能に。 - マルチベンダー体制:

構築・運用の役割分担を複線化し、保守の代替性を確保。ソース・設定のエスクロー契約も検討。

まとめ

- 将来の選択肢の確保が最優先:

どの形態でも「出口(エグジット)計画」とデータ可搬性の確保が要。 - パブリッククラウド:

導入容易・高機能だが、独自機能依存と費用改定に備え、標準技術・マルチ基盤・定期エクスポートでリスクを緩和。 - オンプレミス:

コスト・運用負荷は増えるが、OSSと標準化、文書化、マルチベンダーでロックインを自社コントロールしやすい。

チェックリスト(抜粋)

- 可搬性:

メール・予定表・連絡先・アーカイブのエクスポート形式と復元手順を実機で検証済みか。 - 費用:

解約時のエグレス料金・データ抽出費・保管延長費の見積を取得済みか。 - 契約:

解約通知期間、データ保持期間、監査ログの取得・持ち出し可否を契約に明記しているか。 - 運用:

設定・運用手順が文書化され、交代要員で復旧訓練(DR/BCP)を年次実施しているか。 - 統合:

認証(MFA/IdP)・監査ログ・DLP・暗号化ポリシーを基盤横断で統一できているか。